THE TOMA LETTER

まだ登録してない方へ

毎週土曜の朝配信の少し尖ったニュースレター

複雑な時代をシンプルに生きるための、視点と選択肢を届けます。

何十社に応募しても、返信すら来ない。

返信が来ても、AIが作った “Unfortunately…” で始まるオート御祈りメール。

気合いを入れてスーツを着てレジュメ持ってキャリアフェアに行っても、留学生はまず相手にされない。

Visaのスポンサー?そもそも就労ビザすら持ってない。

この事実を話した瞬間ほとんど決まっていた内定が一本の電話で取り消される。

会計専攻の日本人の友達は2年生の時点ですでにBig4の日本人部署の内定をもらっていて、卒業後はシカゴやニューヨークで仕事をすることが決まっている。自分より明らかに頭が悪くて実力もないアメリカ人はそれでもインターンを手にして内定も決まっているやつすらいる。

GPAはある

スキルもある

英語だってネイティブに負けじと話せる

〜200件もアプライした(正直もっと多くにアプライしたと思う 笑)

けど、内定は取れないどころか現地でのインターンすら取れない。

やっぱり、田舎の学校じゃなくて、UCLAやHarvardのような名前のある大学に行ってないとダメなのか。

起業してたり、すでにビジネスをしてるような実績がないとダメなのか。

大学2年生の年が終わり、3年になる前の夏、アメリカで現地就職したかった僕はまずインターンを取ろうと躍起になっていたのだが、全くもってうまくいかずイラついていた。

アメリカで現地就職ができないとなると、残される選択肢としては2つ:

- アメリカや世界中で英語でバチバチ働くのを諦めて、日本で働く

- 100万以上借金して、学生ビザの期限を伸ばすためだけに対して興味もない院に行く

どちらも耐えきれなかった。日本で働けば結構いい会社に入れただろうし、そこそこ楽しかっただろうが、自分はアメリカで働きたかった。

そんな時にふとコーヒーショップでぼーっとしていた時に思った。

「そもそも、200件も出して何も帰ってこないってことはやり方が間違ってる。外国人だから、有名な大学に通っていないから、ってのはただの言い訳で本気でアメリカで就職しようっていうリサーチが、スキルが、経験が足りないだけなんじゃないか」

この日からアメリカで現地就職がうまくいかないことは全て自分のせいで自分の実力が足りないからかもしれない。ただ、やり方さえわかってしまえば勝ち筋はあるはずと思い、徹底的にリサーチを重ね、考え得る作戦を片っ端から試した。

結果、

3ヶ月後にはアメリカで就職するまでの明確な道筋を見極め、

6ヶ月後にはアメリカで現地のインターンをゲットし、

卒業するまでの2年間で5つのインターンをし(うち4つがアメリカ)、

応募すらしてないのに、企業の方から「面接を受けないか」と言われるようになった。

卒業前に地域で最も勢いのあるスタートアップでプロダクトマネジャーとしての内定が決まり、

そして、3年間のOPTが終わった今PMとして3年間の経験を得ることができた。

Xをはじめオンラインで自分の経験を元に発信し出してから、最もよく聞かれるのが

「アメリカで現地就職したいのですが、どうしたらいいですか?」

という質問。

話を聞いてみると、

- そもそも学部卒でアメリカで就職した日本人がいない

- アメリカで現地就職したいが参考にできる話が少ない

- 有名大学に通っていないが、それでも現地就職できるのか

といった疑問や不安が多い。

ということで今回のレターではこれらの疑問、不安を払拭して

「アメリカで現地就職できそうにない。そもそも何から始めていいかわからない」を「俺・私でもできる。とにかくここから始めてみよう」へと変えて行くためのアメリカ現地就職ロードマップを紹介する。

このロードマップは僕が実践してきたものに加え、同じ大学に通っている後輩も辿ってきた。そして、しっかりと実践した人は分野限らずアメリカで現地就職しているので客観的に分野とわず参考になる。

知らなきゃ勝てない、アメリカ現地就職の仕組み ー「内定が取れないのは、外国人だからじゃない」

海外大にいる日本人学生が陥りやすい罠として、日本の就活の常識や攻略法をアメリカでの就活に使おうとすることが挙げられる。

最近だと、日本の就活もアメリカのものに近づいてきているところはあるが、それでもいまだに日本とアメリカだと就活の常識は異なり、それにあった攻略法を実践する必要がある。

アメリカ式採用で押さえておくべき点は主に3つ:

- “必要な時に、必要なスキルを持つ人” をピンポイント雇用

- 長期インターン → そのまま採用が王道ルート

- 面接以前に「面接枠を取れるか」が勝負

新卒に対しては日本の会社のように面接で個人のバックグラウンドやポテンシャルを伺うような質問ばかりされないし、コツを覚えて点数を取るだけの意味のないIQテストのようなものはない。

新卒をまとめてポテンシャルで取って育てていく日本の企業と違って、アメリカの企業は新卒でも求められたことをすぐに始めれる即戦力を求めている。

要するに働きたい分野、狙っている特定のポジションに必要なスキルと経験をまず身につける必要がある。

3年の時から応募を始めて一斉に面接をして雑多に人を集める日本とは違い、まずは2・3年の夏休みや在学中に長期インターンを行い、そこで期待通りの成績を収めればそのまま採用するというのが最も一般的。

つまり、新卒として就職先を決めるにはまずそこでインターンを取る必要がある。(同じ会社で働かなかったとしても同じまたは似たポジションでのインターンの経験は必要)

アメリカ就活の鬼門:「面接までたどり着けない問題」

インターンにしろ内定にしろ、アメリカでは面接を取ることがまず相当難しい。

海外大にいて日本人が日本企業相手に就活しているのをみると、そこまでスキルや経験がなくてもボスキャリにさえ行けばそれなりの名前のある会社の面接が取れる。これに慣れて面接くらいは余裕で取れると過信すると痛い目にあう。

アメリカでの現地就職で困っている人のほとんどが抱える問題は”内定が取れない”のではなく、”面接が取れない”であり、いかにここを攻略するかが鍵になる。

それなりの数の日本人をはじめInternational学生を見てきた中で現地就職した人で「面接で苦戦した」と聞くことはほとんどない。

みんな口を揃えていうのが「とにかく面接が取れなくて苦労した」。そして、僕自信も同意しきれないくらいにこの問題の重さや辛さを自覚している。

のちに詳しく説明するが、そもそもアメリカの雇用市場に出ているポジションのうちおよそ99%はビザのスポンサーをしていないとも言われており、とりわけここ最近はトランプ政権の影響もありさらにビザーをスポンサーしない会社が増えている。

ビザが必要ないアメリカ人ですら書類選考などを潜り抜け実際に面接まで辿り着くのがおよそ3%と言われていて、だいたい30人に1人の割合になる。

まとめると

アメリカでの就活でほとんどの人が苦戦するのが面接をゲットすることであり、内定を手に入れるためにはまずインターンシップを取るのが最善手。ただ、留学生にはビザが必要というハンデがあり、これを加味すると統計的にはアメリカ人より留学生のアメリカ就職は100倍難しい

こういった背景を知ればなおさら、「アメリカ人の方が有利に決まってる。」や「Internationalにとてのアメリカ現地就職は無理ゲーだ。」そう、思うかも知れない。

嘘はつきたくないのでいうが、現実問題めちゃくちゃ厳しい。が、これが現実。受け入れて、このゲームに参加するしかない。

紛れもなく、攻め方を知らないと勝てないゲームだが、攻め方さえわかれば留学生にもチャンスはある。

ここからは現実的に実践できる、名門校でなくても、200件以上断られても最終的にうまく行った僕が自身と後輩や友達の経験から導きだしたうまくいく可能性を格段に上げる方法について深掘りしていく。

なお、面接の攻略については今回は割愛する。というのも、面接の攻略法は分野や職種によってかなり異なるのに加え、留学生にとって最も苦労するのが面接を取ることなので、今回はそこにフォーカスしていく。

VSCフレームワーク:現地就職を決める3つの核要素

話したように、アメリカでの就職(特に海外大生にとっては)そもそも面接を取ることが最も難しい関門でここを突破しないと就職は見えてこない。アメリカで現地就職するために何が必要なのか?3つにまとめる。

- Visionを固める:就きたい仕事を具体化する

- Skillを証明する:プロジェクトで実績を作る

- Communityを味方に:リファーラルを勝ち取る

この3つを意図的にデザインすれば、名門校を出ていなくてもアメリカ現地就職の道が拓ける。

① Visionを固める:就きたい仕事を具体化する

もう一度言う。アメリカでの採用は「ポテンシャル採用」ではなく「適材適所な採用」。日本のような一般職採用はほとんどない。

新卒向けの応募でも、必要なスキル・求められる経験・期待される人物像が明確に示されており、レジュメがJDに合わない人は機械的に落とされる。感情で当たる作戦は通用せず時間の無駄。100件適当に応募するより、具体的なポジションに合わせたレジュメを出す方が効率的。

日本での就活以上に、どの会社のどのポジションに就きたいかを実際の会社名とJDの側面から明確にイメージする必要がある。

この段階では必要なスキルや経験がなくてもいい。重要なのは就きたい仕事のJDをもとにその仕事に就くにはどういったスキルや経験を持った人にならないといけないのかを確かめ、今の自分からそこに近づくまでの方向性を明確にすること。

アメリカ現地就職を目指したばかりの自分が200件、300件だそうが返事は来ないわ、お祈りメールしか来ないわだったのはこれが理由。

それまではなんとなく、とりあえずCSの人が行きそうなソフトウェアエンジニアやITコンサルのような仕事に応募してみればいいかといった軽い気持ちで無差別に尖りのないレジュメをばらまいていた

そして、明確なビジョンがなかったために必要なスキルもよくわからずなんとなく適当にウェブサイトを作るための基本的なプログラミング等のスキルを勉強していた。

結果は先に述べたように悲惨。

しかし、アプローチを変えて、方向性を明確にしてからというものの身につけるべきスキル、必要な経験、それを得るための行動がはっきりして、行動しまくった結果、全てが好転した。

ちなみにこの話をすると以下のような言葉がよく返ってくる:

- 実際どんなポジションに就きたいのか明確にわからない。

- 職種はどうでもいいけど、ただアメリカで働いてみたい。

2の人に関しては、まさしくこんな人におすすめする道について本文の最後におまけとして触れているのでそこを読んでほしい。

1の人に関しては、はっきりいってそれはリサーチ不足なだけ。アメリカに留学しにきて、現地就職を目指しているならなんとなくこういうふうな仕事をしたいといった像くらいはあるはず。このステップではこれをさらにほっていって、「なんとなくこういう仕事をしたい」を「〇〇社の〇〇というポジションが自分がやりたいことに近い(近そう)」くらいに解像度を上げられればそれでいい。

人は方向性がないと、行動を起こす原動力が起きない。どこへ向かっているのか明確な目標を手に入れることで迷いが確信に変わり、次の行動に進むことができる。

そして、アメリカ現地就職においては理想の会社での特定のポジションがその明確な目標となる。

② Skillを証明する:プロジェクトで実績と証明を作る

就きたいポジションとそれに必要なスキルや経験を把握できたら、いよいよそれを身につけていく。

のだが、その前に狙うポジション関係なく必ず必要になるのが英語のスキル。

必要な英語のレベル

アメリカで現地就職を目指す以上は避けては通れないが、「実際どのくらいの英語が必要なのか?」というのは誰もが持つ疑問。英語力は必須。ただし「話すだけで脳が疲れる段階」を超えていれば十分。文法に詰まる・聞き返される──これが残っているならまず潰すべき。

英語力強化については、別途まとめた記事を出す予定なので興味があればニュースレターに登録して待ってほしい。

スキル習得の落とし穴:「勉強」だけでは足りない

スキルの習得というと勉強を通して特定の技術や方法を理解をすることだと考えてひたすら勉強する人は多いが、これは “間違い” ではないが、多くの人が陥ってしまう落とし穴の一つ。

仕事をゲットする上で大事なのは「スキルを持っている」ことではなく「スキルを活かして成果を上げれること、また成果を上げた経験がある」こと。

レジュメを見た時や、インタビューの時、またネットワーキングイベントで業界のことについて雑談する場面でも気を引くのは “Java, JS, Python, Leadership, Facilitation, Agile, Excel VBA…” のようなスキルの羅列ではなく、「NextJSとReactを使ったSaaSアプリケーションの開発の経験がある」といったようにスキルを使って何をしたのか・できるのかといった実務的な能力。

- JDが示す必要とされている経験=スキルを組み合わせて使って成し遂げられること

- スキル=知識+練習

- 知識=基本を理解する

スキルを磨くというと、スキルを身につけることを目的として勉強、練習しだす人が多い。これでもスキルは身につくが、スキルだけあったそれで何ができるのと言われた時にスキルの応用の経験が薄いといった人になりがち。

そこで、スキルを身につけながら、JDで必要とされる経験を身につけるために最適なのがプロジェクトに取り組むこと。

プロジェクトを通した実績作りの具体例

例を挙げると、Full Stack EngineerのJDに必要な経験として

Frontend:

- React

- Next.js

- TypeScript

- Tailwind CSS or styled-components

Backend:

- Node.js + Express

- Python + Flask / FastAPI

- SQL

- MongoDB or PostgreSQLのようにスキルがリストされていた場合、これら全てまたはいくつかを使ったアプリケーションを作るというプロジェクトに取り組むといい。

エンジニア以外で例を挙げるなら

- データアナリストを目指してるなら、データをスクレイプして綺麗にした後にtableauでダッシュボードを作る

- UXデザイナーになりたいなら、既存のウェブサイトやアプリケーションをユースケースとしてUXデザインの観点からの問題を指摘→自分なりのより良いUXデザインを作り思考をまとめたレポートにまとめる

など、やりようはいくらでもある。

授業内のプロジェクトでもいいし、課外活動でもいいし、個人的なアプリ開発やポートフォリオ作成でもいい。

とにかく、JDに記載されているけど、今自分が持っていない経験やスキルを身につけられるプロジェクトに参加していくことで必然とスキルと経験は身に付く。

プロジェクトを終えたら、そのプロジェクトを通して得た経験やデザイン・思考のプロセス等まで簡単にまとめたレポートを作り、レジュメをアップデートし、LinkedInでシェアする。

こうすることでスキルが自己満で終わらず、実際にJDに記載されているスキルと経験を持っているという実績の証明とアピールになる。

就活において、スキル・経験・実績は持ってるだけじゃ意味がない。持ってることを証明、アピールして始めて意味を持つ。

面接で差をつけるチームプロジェクト経験の重要性

また、少なくとも1度はチームプロジェクトに取り組むことを強く進める。企業など外部の組織とのやりとりがあるプロジェクトだと尚良い。

面接も後半まで行くと、Behavioralインタビューといってチームといかにマッチしているかをソフトスキルやパーソナリティ観点からみられる。この時にされる質問の中で頻出なのが「チームのメンバーと意見がすれ違った時にどう切り抜けたか」や「ステークホルダーをマネージする上でどういった困難を経験して、どう乗り越えたか」などの質問がくる。

この手の質問への回答に正解はないが、仕事で遭遇するであろう状況に近いことやそれに対する乗り越え方を実体験に交えて話さなければならない。この時にチームプロジェクトの経験があるとかなり話しやすくなる。

「どれくらいスキルを研鑽したらいいのか」

これもよく来る質問だが、基本的に就きたい仕事のJDにRequiredと明記されているものを7割方習得できたら、スキルの積み上げに費やすリソースは大きく減らしていい。

ここでいう習得とはそのスキルを使った経験、またはRequiredの経験に近い経験を得た状態。

Requiredなんだから100%カバーしないといけないと思いがちだが、それだと完璧主義者の罠にハマり、頭でっかちになりがち。

③ Communityを味方に:リファーラル勝ち取り、トップ0.03%へ

スキルや経験ももちろん大切だが、アメリカ現地就職において最も大切なのが、強力な味方のネットワークを構築すること。

これをネットワークよりスキルの方が重要だと思い、ネットワーキングを怠る人は多いが、そういう人は99%の壁にぶち当たる。

ほとんどの人がここで散る、超えなければならない99.97%の壁

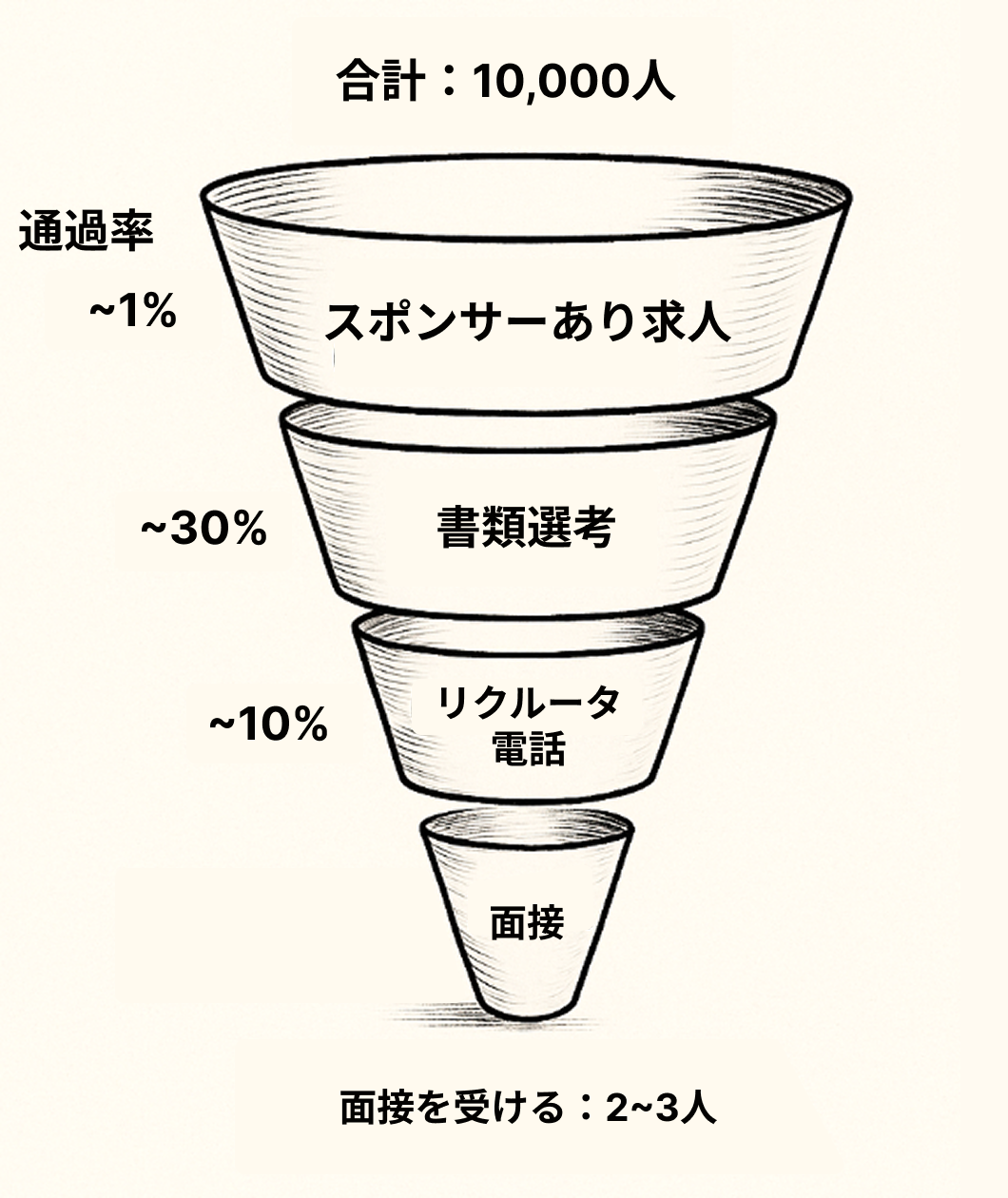

10,000 件に 2〜3 件 (0.02~0.03%) ─ これがビザスポンサーを必要とする留学生がアメリカでの求人で面接に到達できる割合。

インターンシップにしろ、フルタイムのポジションにしろ、基本的には

「応募→書類審査→リクルータ電話スクリーニング」

のプロセスがあり、これを全て潜り抜けてやっと最初の本当の意味での面接であるHiring Managerとの面接にたどり着ける。

- スポンサーありの求人が全体の0.68%

- 書類審査を抜ける割合がおよそ10%

- リクルータスクリーニング突破率がおよそ30%

で、この3つ全てを抜けれる割合はおよそ0.02%(1万の応募者の中2人程度)。

- スポンサーありの求人が全体の0.68%

- 書類審査を抜ける割合がおよそ10%

- リクルータスクリーニング突破率がおよそ30%

アメリカの就活でうまくいかない人にとって、最も高いハードルが面接を取ることなのはこれが原因。

そして、この壁を超えていけるのがリファーラル(人からの紹介)。

今みた最初の3ステップ全てをスキップできる保証はないが、リファーラルがあった場合は書類審査率が約50%でリクルータスクリーニング通過率が約40%まで跳ね上がる。

実際僕自身の経験から言えば、この率はこれより遥かに高い。学生時代にリファーラルをもらった時は5/5すべて最初からHiring Managerとの面接から始まった(100%最初の3ステップを飛ばせた)。

就活での最強の武器リファーラルを勝ち取るためのネットワーク構築の本質

“リファーラル” と聞くといかにも就職テクニックの一つのように聞こえるが、実態は「ある人が、特定の人をポジションを埋めたい知り合いにおすすめする」と言った普通に人の行動の一つに過ぎない。

例え話として、リファーラルで大企業に就職した彼女の話をしよう。

流れとしてはこんな感じ:

地元の大企業のリクルータが「卒業する学生でSupply Chainに精通している優秀な人が何人か欲しい」と地元の大学のSupply Chainで有名な教授に相談する

↓

教授がその年卒業する生徒の中で一緒にプロジェクトをやった学生の中でもリーダーシップを発揮していた学生を推薦する(リファーする)

↓

そのうちの1人に選ばれた彼女はリクルータと1度Zoomで話す(彼女曰く面接というよりコーヒーチャット+ちょっとした面接)

↓仕事ゲット

つい先日、友人がこれと全く同じルートで超大企業にいくつもの選考フローすっ飛ばして内定決めた。この友達も面接は実質1回しか行っておらず、書類選考やリクルータスクリーニングはもちろんスキップしている。僕自信もアメリカ現地でのインターンとフルタイムの内定は全てリファーラルから得ている。

リファーラルは今例に挙げた「教授<>優秀な生徒」のような当事者の関係性が高ければ高いほど効力は高い(もちろんスキルや経験はすでにマッチしている前提)。そして、当たり前のことだが知ったうちのネットワーク、コミュニティの中でしか起こらない。

つまり、”広く、強いコミュニティ” こそアメリカで就職する上においての最強の武器であり、それを構築するネットワーキングが最もレバレッジの高い行動。

“ネットワーキング”と聞くと、スーツを着て、リクルーティングイベントに出かけて、企業の人にペコペコして、、、といった光景を想像する人は多いが、この考え方の人はネットワーキングをわかっていない。

リファーラルと同じくネットワーキングも就活のための小手先のテクニックではなく、本質的には友達づくり。

- 真面目な話はあまりしないけど一緒にいるとなんとなく楽しい地元の友達グループ

- 大学が同じで将来設計や就活など割と込み入った話までするタイプの友達グループ

- ランニングなど共通の趣味を持っていて特定の活動を共にする知り合いのグループ

といった感じで生きていく中で誰もが自然といくつかのグループ(ネットワーク)を持っている。

これに加えて「キャリアという枠組みの中で同じ業界に興味を持っていて、意見交換し高めあっていけるような仲間」の輪を作り、広げていく。これがネットワーキングの正体。

「スキルと実績さえあれば会社は俺のことをとってくれるに違いない。だって他に俺よりスキルある人いないし。」

こんなふうに思い、ネットワーキングを怠ると99.97%の壁に跳ね返される。

昨年のデータでハーバード大学を卒業した生徒のうち、23%が90日以内に仕事が見つかっていないなんて話もあったが、学校のブランドやスキルがあっても就職・転職がうまく行かない人に共通しているのはコネクションの作り方が下手なこと。人間関係を疎かにしている人。

事実、僕も3年間で2回レイオフを経験した中で見てきたが、レイオフにあった時にすぐに他の仕事(なんなら前よりいい仕事)を見つける人の共通点はスキルでも経験でもなく、「人当たりの良さ」や「人間関係のうまさ」。

これからAIによってさらに「ただスキルを持っている」ことに対する価値が薄れていく中、キャリアという点において自分の味方となってくれるコミュニティをネットワーキングを通して構築していくことはこれまで以上に重要で避けられない戦略であることは間違いない。

とはいえ、誰もが生まれながらに自然とうまくネットワークできるわけではないのはわかる。ということでキャリアでいうネットワーキングについて具体的に話す。

キャリアのネットワークは主に2つの方法で拡張できる — アクティブネットワーキングとオーガニックネットワーキング

- アクティブネットワーキング:現実での会話やオンラインでのDMを通して自分から相手にアプローチする方法

- 特徴:即効性が高く、すぐに結果が出る・経験が少ないうちはこっちの方がいい

- 目的:Coffee Chatや就活の相談など明確な目的を持って特定の人とネットワークする

- オーガニックネットワーキング:LinkedInやXでの発信を通して、自分をネットワークに知らせるアプローチ

- 特徴:即効性がなく時間はかかるが、長期的なレバレッジが大きい・経験が多くなるにつれてレバレッジがさらに大きくなっていく

- 目的:リクルータをはじめ不特定多数の人に自分の存在を知ってもらう

効果的なネットワーキングに欠かせない3つの要素

よく聞くアクティブネットワーキングのアドバイスというと

- ネットワーキングのイベントに行き、そこで会った人に後からLinkedInでフォローアップしろ

- 自分の価値を相手にアピールしろ

- 恥ずかしがらずにLinkedInやXでDMを送れ

といったものをよく見聞きする。

もちろん、これらのアクションはネットワーキングの一部だが、この手のアドバイスは本質に欠き、ただこれらのアクションを起こすだけでは本当の意味で役にたつネットワークは作れない。

将来の仕事やその他ビジネスのチャンスに繋がるネットワークを作り出すために必要な要素は以下の3つ

- 大胆さ (Boldness)

- 明確さ (Clarity)

- 誠実さ (Authenticity)

大胆さ(Boldness)

ネットワーキングがうまく行かない人に共通するのが「受け身になる」こと。

インパーソンでのイベントにしろ、LinkedIn上のDMにしろまず自分から話しかけないといけない。

- ”社会人に突然連絡しても大丈夫かな?”

- “うざいと思って無視されたら嫌だな”

と学生だと特に不安になることもあるかもしれないが、連絡しないとチャンスは作れない。それに今社会人の人も前は自分と同じ学生の立場にいたわけである程度の理解は示してくれる。

そもそも、忙しい人はいち学生のことをそこまで気にすることはないから、恥ずかしさや恐怖は持つだけ時間の無駄。

大胆さを持って自分から話しかけるべし。

明確さ(Clarity)

LinkedInやXで返信をもらうために必要なのが明確さ

「こんにちは、トーマさん。アメリカで就職したいのですが、どうしたら良いですか?」

「こんにちは!ぜひ今度お話しさせていただきたいのですがお時間ありますか?」

といった抽象的で何が目的ななのかが明確でないメッセージを見かけるが、これだと返信は返って来ない。

知り合いでないけど、アドバイスを貰いたい、話を貰いたいといった人にメッセージを送るときには、以下の点をこれでもないくらいに短く明確に伝える必要がある。

- 要件、目的はなんなのか

- なぜその要件について尋ねる相手がその人じゃないといけないのか

- 返信に何を求めてるのか

逆に言えば、この3点、特に2点目を明確にできれば返信をもらえる確率は格段に上がる。

先の例を直すなら

「こんにちは、トーマさん。

僕は現在アメリカの大学でCSを専攻している2年の〇〇です (LinkInのリンク)。

先日トーマさんがアメリカ現地就職についてツイートしているのを見て、今の僕が聞きたい答えを持っているのではないかと思い、詳しく話を聞いてみたいと思い、連絡させてもらいました。

もしよろしければ、Calendlyのリンクを貼っておくので空いている時間を選んでください。」

といった感じ。

そして、この明確さを持ったメッセージや会話に必須となってくるのが最初に定めたVision (キャリアに対する明確さ・解像度の高さ)。逆に言えば、Visionさえしっかりしていれば会話やメッセージに明確さを持たせるのは容易。

誠実さ(Authenticity)

初対面での会話、そしてその後の関係の継続において欠かせないのが誠実さ。

興味や情熱といったものは真偽が見極めやすい。興味を偽って話してくるやつは見抜かれる。

逆に本気で興味を持っている、情熱のある人相手には先輩社会人もそれだけ親身に応対してくれる人がほとんど。

キャリア上での興味を人生をかける情熱にする必要はない。

ただ、あくまでキャリア上では本気で興味のあるもの、目指したいものを定めておかないと、嘘の興味はすぐに見抜かれ相手にされなくなる。

複利の力で後から効いてくるオーガニックネットワーキング

情報を伝播するならインターネット。自分の存在を拡散するならソーシャルメディア。キャリアでソーシャルメディアと言えばLinkedIn。

LinkedInで自分のスキル・経験をアピールしておくと、常に目を光らせて次のタレントを探しているリクルータの目に留まり、自分から応募しなくても仕事の案内が来る。

そんな夢のようなことがあるのかと思うかもしれないが、実際ある。

僕自信、大学時代にMetaのSWEの面接を書類審査やリクルータスクリーニングなしでゲットしたことがある。リクルータが担当エリアでEntrepreneurialマインドセットを持ったCS専攻を探していたところ、僕がシェアしていたプロフィールやポストが引っかかったらしい。

「LinkedIn上でアピールと言っても、どこから始めたらいいのかわからない」と思うかもしれないが、インフルエンサーになる必要はないし、決まった頻度で投稿しないといけないというわけではない。

アクティブネットワーキングに比べると、オーガニックネットワーキングは即効性は薄いのに加え、長期的に発信していくことで後から複利が効いてくる方法なので学生には不向きとも言える。とはいえリファーラルをゲットできる可能性が高まるならやっておくべき。

とりあえず以下の3点を押さえていれば問題ない。

- PfpとBio、経歴の欄など基本的なプロフィールの情報を狙っている仕事、そのJDに沿ったものにしておく

- プロジェクトやイベントに参加した時に、スキルや経験にフォーカスしたポストを投稿する

- ネットワーク内の知り合いのポストにコメントを残す

プロフィールを埋める際には理想の仕事のJDに記載されているスキルや経験があることをアピールするようにする。

LinkedIn上のポストというと「今日は〇〇をしました。とてもいい経験になりました。」といった日記的な投稿や「〇〇Certificateを取得しました」といったジェネリックな投稿をよく見るが、これを見ても「そうですか」以外の感想は出てこない。

投稿を読んだ人の興味をそそった上で、特定の知識や分野についてのその人特有の視点や考え方が見えるようなポストは「フィード→プロフィール」へのコンバージョンを生みやすい。

スキルを身につけるためにプロジェクトに取り組むたびに

- そのプロジェクトに取り組んだ目的(どうこのプロジェクトが自分のキャリアにとって意味があるのか)

- プロジェクトを通しての自分の成長(どんなスキルを身につけたのかを詳しく話す)

- プロジェクトでの成果

この辺りを簡潔にBullet Pointでもいいから書いて投稿するだけでプロジェクトがさらに意味のあるものになるし、自分の能力のアピールになる。

そして、意外とやってる人が少ないが効果的なLinkedIn上で自分をアピールする方法が「人のポストへのコメント」。これをすると、自分のネットワークに加えて、ポストの主のネットワークにも自分のプロフィールを拡散することができる。

特に学生のうちなどは自分のネットワークはそこまで大きくないことが多いので、この方法は割と効果的。

LinkedInでのネットワーキングの方法としてもう一つ強く勧めたいのがローカルのプロフェッショナルや知り合いとの交流にフォーカスすること。大学にブランドがない人などは特にローカルのコネクションを強めておくことで後のアクティブネットワーキングや実際に会っての交流などにつながるきっかけとなりやすい。

さて、長くなったがここまでで

- 日本式の就活対策はアメリカでは役に立たないこと

- アメリカ現地就職の全体像と攻略ルート

- アメリカ就職攻略へのVSCフレームワーク

について理解できたと思う。

ただ、Skillのセクションでも話したように理解するだけで終わってほしくない。

そこで、最後にVSCフレームワークをなぞって7日間で実行できて確実にアメリカでの現地就職に近づくアクションアイテムを示して今回のレターの締めとする。

学生なら、ちょうど今から夏休みという人も多いだろうから、ぜひ挑戦してみてほしい。

VSCスプリント:7日間でアメリカ現地就職に必要な準備を終わらせる

| Day | ミッション | ゴール(成果物) |

|---|---|---|

| 1 | Vision – 目標をはっきり描く | VisionボードのURL/Notionリンク |

| 2 | Vision – 解像度アップ | メンターDM 3件送信(スクショ) |

| 3 | Skill – プロジェクト設計 | 自作プロジェクトの概要/プロジェクトに参加 |

| 4 | Skill – ポートフォリオ土台 | ポートフォリオ |

| 5 | Community – プロフィール整備 | 更新済みLinkedIn URL |

| 6 | Community – DM攻勢 | メンター+キーパーソンDM 合計6件送信 |

| 7 | Community – コミュニティに参加 | イベント登録+コミュニティ自己紹介投稿 |

Day 1:Vision ー 目標をはっきり描く

いわゆる人生レベルでの壮大な自分探しを連想して人が多いかもしれないが、それをする必要はない。

あくまでアメリカで企業で働くという枠組みの中での理想について考えた上で、理想の仕事のJDをスキムして、向かうべき先を明確にできればいい。

- 行きたい分野を3つ上げる(例えば:ヘルス、サプライチェーン、金融など)

- 1の分野内で行きたい企業を3つずつ上げる(スタートアップと大企業で分けるとなおよし)

- 分野問わず、身近な企業をいくつか上げる(大学から近い、大学からパイプがあるなど)

こうして企業をいくつか絞った上でその企業がEntry Positionとインターンシップとして出している求人のポスト10~15件をかき集めてChatGPTやClaudeなどにぶち込んで

- 求められている経験

- 必要なスキル

- その他、自分がStand outするために必要となりそうな事項

を中心に共通項を抜き出す。

これで「どんなスキルや経験が必要かわからない。アメリカ現地就職したいけど、どこから始めればいいかわからない」って状態から抜け出して、「ある程度やりたい仕事、それに必要なスキルや経験は分かった。あとはこれらを手にすればいい」といったある程度の “明確さ” を持つことができる。

まとめられた結果をNotionやFigmaなどでVisionボードを作ってそこに保存しておこう。

「ローカル企業はダサいし、俺は有名な大企業に行きたい」そんな人もいると思うが、FAANGをはじめとする有名企業への就職はMITやHarvard、またMSやPhDを持った院生との戦いになる。ブランドや強力なコネがない人は最初はローカル企業を狙うのも一つの手。

日本(東京)と違ってアメリカでは大都市以外にも大企業の本社は結構あり、給与や待遇もかなりいいことはよくある。

それに転職が当たり前のアメリカでは有名企業へ後から移る方が遥かに簡単。

無名大学出身の人にとっては特に、過度な競争を避けることがアメリカ現地就職の勝ち筋なる。

プランAとしてでなくても、プランBやCとして準備しておくに越したことはない。

Day 2:Vision ー 理想のポジションへの解像度をさらに上げる

「コンサルタントは文字通りチートコード。世界一大きなケーキを作りたいなら、まず始めに過去に世界一大きなケーキを作った人に電話すればいい」ー Mr. Beast

オンライン上で見つかるJDや企業情報などの無機質な情報だけでもある程度の指針は得られるが、解像度がまだ低い。

さらに具体的に実際どうやって必要な経験やスキルを身につけるか、またインターンや内定まで漕ぎ着けるのかといった生の一次情報を集めることで解像度が上がる。

最善な方法が実際に今そのポジションについている人に聞くこと。具体的には

- LinkedInやXで実際に自分が行きたい企業に勤めている人にDMして、「どうやってそのポジションについたのか」や「今そこにいくためにはどんなスキルや経験が重視されると思うか」など具体的に聞いてみる

- RedditやMediumに載っている個人ブログでこれから自分が辿る道をすでに通った人の記事を読む

- 気になるローカル企業に勤めている人や大学の教授に直接会って話を聞く

といった行動をとれば間違いない。

特に最後の点には力を入れるべきで、ローカル企業へ地域や大学の太いパイプを使って入るのはビザの高い壁を超えていくのに最善の手段。

話を聞くときのポイントは日本人にこだわらずにアメリカ人や日本以外の留学生でビザの壁を乗り越えた人たちの話を聞くこと。

日本人はなぜかやたら日本人から情報を得たがるが、母数が少ない上にすでにアメリカで働いている日本人の人(特に上の年代の人たち)は「日本で社会人→海外大MBA/駐在/異動→アメリカ企業」といったルートの人が多く参考になる話はあっても「海外大→直でアメリカ企業」の経験がない人が多い。

特にアメリカの就活事情や実情を聞くにはアメリカ人と話すのがためになる。僕自身実はアメリカでの就職活動の仕組みを知ったきっかけになったのはアメリカ人の優秀な友達に話を聞いたことだった。郷に行ったら郷に従え。

この段階で話を聞いても自分のスキル・経験のなさが露呈して焦るかもしれないが、問題ない。

このギャップを正しく認識すればそれでいい。

問題なのは先人の話を聞かずに解像度が行動に直結するまで上がらないこと、そして、Communityの種をまけないこと。

気になった記事や先輩のプロフィール等をVisionボードに追加しておこう。後から役に立つ。

Day 3:自作プロジェクトを設計 / 既存のプロジェクトに参加

スキルを身につけ実績を作るためのプロジェクトを主に2つの方法で取り組める。

- 自分でプロジェクトをつくる

- 大学内外の課題活動等を通してプロジェクトに参加する

1の場合はChatGPTなどAIを使ってカスタムプロジェクトをデザインしてしまうといい。

Input:

- VisionのセクションでJDを通して調べ上げた必要なスキルと経験

- 今の自分のスキルと経験

- プロジェクトの規模(**長くても1ヶ月で終わるくらいのものがいいと思う)

Output:

- プロジェクトのアイデア

Context:

- これまでの経験や今とにかく苦労している点など補足情報といった感じでプロンプトをかくと割といいアイデアを出してくれる。(実際試してみたけど、かなりいい精度でアイデア出ししてくれる)。

また、狙っている会社やポジションにいる人が過去にやったプロジェクトを真似するのも良い手段。

Mediumなどで個人ブログを漁っているとこういった情報は手に入る。

2の方法を取る場合は大学のニュースレターやハッカソンの情報等を追ってみるといい。エンジニア系でない人は1の方法を取ることが難しく、リーダーシップなどチーム内でのスキルを要求されることが多いのでハッカソンなどのグループプロジェクトはおすすめ。

Day 3の成果物として、1の方法をとった人はプロジェクトの概要をNotionなどにまとめる。2の方法をとった人は実際に最低でも一つのプロジェクトにサインアップしてみよう。

Day 4:Skill ー ポートフォリオを作成してスキルを証明する土台を作る

LinkedInプロフィールとレジュメをコンスタントにアップデートする、プロジェクトの成果をアップデートするは必ずやるべきだが、それに加えて自分のポートフォリオウェブサイトを作ることを強く勧める。

- LinkedInやレジュメ.pdfしか持っていない他の学生に差をつけられる

- レジュメ.pdfに比べて、情報が視覚的でみやすい → みられやすい

- リクルータにシェアするのがレジュメ.pdfより簡単

- 限られたスペースしかないレジュメ.pdfに比べて、より多くの情報を盛り込める → レジュメ以上にアピールできる

といったようにポートフォリオサイトにはメリットしかない。ポートフォリオというとデザイナーや建築系、フロントエンドエンジニアが作るものと勘違いしがちだが、学部や業界関係なく持つべき。持たないと損。

このアプローチは僕が大学で会った優秀なアメリカ人の学生を真似したのだが、なんにせよ効果が特大。

「Hi, OO! I applied to the XX position that you are hiring. I have X, Y, and Z skills and experience. Dropping the link to my portfolio website in case you would like to know more about me. Thank you.」

といった感じでポジションにアプライしたあとや誰かと繋がりたい時に自分について知ってもらうためにサイトへのリンクを送ると、ポートフォリオサイトがなしの時に比べて中身のある返信が来る確率が格段に上がる。

ウェブサイトやデザイン、コーディングのスキルがなくても「ノーコードツール+AI」で数時間からかかっても数日で作れるはずなので、必ず作っておこう。少しウェブサイトの勉強をするかNotionなどを使うとコストはかからないが、簡単にホストしたい、デザインにこだわりたいって時はFramerやWebflowのようなツールを使うといい。

個人のポートフォリオのウェブサイトはホストに月額がかかる場合もあるので、スキルを貯めて「いざ仕事にアプライし出すぞ」って時に作って仕事をアクティブに探してない時はフリーバージョンに移行するか、ホストを止めてしまえばいい。

とりあえず、無料で始めたいという人はNotionで自己紹介のページを作った上でこれまで自分のスキルやプロジェクトをセクションとして作って公開すればいい。プロジェクトをリポートにまとめるときにはSTARメソッドなどストーリーテリングのフレームワークを駆使して、わかりやすくまとめると面接の時そのままそれを話せるようになるので一石二鳥。

Day 5:Community – LinkedInのプロフィールをアップデート

LinkedInのプロフィールをアップデートする

アップデートすべきは3点:

- プロフィール写真

- 明るい屋外で iPhone → 肩から上+笑顔

- できれば最新機種を使うといい。持ってなければ、持ってる友達に撮ってもらうといい。(僕のPFPはこの方法でとってAIに明るさなどを調整させた)

- ヘッドライン

- ヘッドラインは「自分の今のポジション(学生とかインターンとか)+卒年」さえ入れておけば良くてごちゃごちゃさせる必要はない

- About & Experience

- “JDにマッチ”するように書き換える。

- 目指すポジションをAboutの冒頭で宣言。

- 各プロジェクト → 成果を数字で1~2行で、数字を含めるように。

LinkedInは基本的にこれらを充実させておけば問題ないが、もっと効率化したいという人は「LinkedIn profile optimization」など調べるとこの手の記事を書いている人がたくさんいるのでみてみるといい。

Day 6:Community ー メンター3人、キーパーソン3人にDM

まず、リーチアウトする人のリストを目的別に作る。

| リストの種類 | 目的 | 基準 | 具体的な例 |

| メンターリスト | 理想のポジションへ着くための参考とする | すでに知っている(ORなんとなく知っている)知らないけど、連絡すればあってくれる可能性がありそう | 同大学・同専攻・同境遇(留学生)で1〜3年前にその職に就いた人。学部内の教授など講師の人たち。 |

| キーパーソンリスト | 将来的に直接リファーラルや就職・転職を助けてもらう | 連絡をとって実際に話をすることは難しそうだけど、繋がれれば確実にレバレッジになる理想のポジションにつく方法を発信していたり、コーチングサービスを売っていたりする | 大企業内のキャンパスリクルータ行きたい企業のEarly Careerリクルータ地元スタートアップのCEOやCo-Founder、HR就職・転職エージェンシー小〜中規模のインフルエンサー |

「すでに知り合いではない」という理由でメンターリストから人を省きすぎないこと。

今は知らなくても、同じ大学から有名企業にいった人などは遠い存在に感じるかもしれないが、彼ら彼女らも数年前は今の自分の立場にいたわけで同じ大学の後輩には優しいことは多い。特にアメリカ人は愛校心が強い人は多い。

Early Career担当のリクルータは大体「University Recruiter」「Campus Recruiter」「Early Talent/Early Career Recruiter」「University Relations」などのタイトルを持っていて、LinkedIn上で「<企業名> + “University Recruiter / Campus Recruiter / Early Career Recruiter” 」で People タブを絞ると見つかるはず。

ほとんどの人が注目しないが、必ずチェックしておくべきなのが「地元のスタートアップCEOやCo-Founder、HRの人間」。最近はスタートアップはシニアポジションしか雇わないところも多いが、それでも地元のスタートアップは常に人を集めてることが多く、CEOやHRディレクターなど役職が上の人と知り合える可能性が高く、仕事につながる可能性が高い。

実際、僕自信このルートでスタートアップでインターン→フルタイムを経験する中でSeedやSeries Aまで経験することができた。

それぞれのリストに最低でも5人追加しておこう。

リーチアウトを目的としていない場合でも、理想のポジションや業界に関係があって有益な情報を発信している人のことはどんどんフォローして、ポストにLikeを残しておくべき。

こうすることでLinkedInのアルゴリズムに自分の興味ある人と分野、またポストのタイプまでもを教え込むことができる。

結果として、自ら情報を取りに行かなくても、LinkedInのフィードがためになる情報を文字通り勝手にフィードしてくれるようになる。

メッセージを送る

それぞれのリストに追加した5人のうち、最低でも3人ずつメッセージを送る。

ゴールは15-30 minutesのCoffee Chatを1件獲得すること。

このときそれぞれの人に対してしっかり意図を持ったメッセージを送ることが肝。

悩まなくていいように、それぞれのリストで具体的なケースを添えて例文を置いておく。

ケース1:同大学・同専攻で理想ポジションに就いている先輩に送る(メンターリスト)

Hi [Name],

I’m Toma, a junior majoring in Computer Science at the [大学名]. While researching product-management career paths, I found your profile and saw that you’re now a Product Manager (理想のポジション) at [理想の会社]—exactly the role I’d love to grow into.

If you have 15 minutes for a quick coffee-chat (virtual or on campus), I’d love to hear how you navigated the jump from [大学名] to [理想の会社] and what skills helped most in the first year.

Totally understand if you’re busy; here’s my Calendly in case picking a slot is easier: https://calendly.com/toma/coffee-chat

Either way, thanks for reading and congrats on the great work you’re doing!

—TomaCS ’26 • Portfolio → toma.dev

このメッセージのポイント:

- 共通点(大学・専攻)を 1 行目で明示

- “15 分” と具体的に時間を示して負担を下げる

- 先輩の経験にフォーカス → 「教えてください」感を押し、押し売り感を緩和

- Calendly で日程確定の手間も削減、行動しやすくさせる

ケース2:行きたい企業のキャンパスリクルータに送る(キーパーソンリスト)

Hi [Name],

I’m Toma, a CS junior who’ll graduate in May 2026 and is targeting Product Manager Intern → New-Grad PM roles for Summer 2025 and beyond.

Why I’m reaching out:• My skill set already aligns closely with your Early-Career PM requirements (Next.js, React, SQL, 4 cross-functional projects).• I’m on F-1 / STEM OPT and will need H-1B sponsorship—but have a full 3-year OPT runway.

Would you be open to a quick profile review or adding me to your early-talent pipeline?– Résumé (1 page PDF) → bit.ly/toma-resume– Portfolio → toma.dev

Thank you for any guidance, and I’d love to contribute to [Company]’s next product cycle!

—Toma [大学名] · CS ’26 · toma.dev

このメッセージのポイント:

- 冒頭で “卒業時期 + ポジション志望” を明確化 → Recruiter が瞬時にフィルタリングできる

- スキル&ビザ条件を 先回りでクリア にして質問を減らす

- 「パイプライン追加 or プロフィールレビュー」→ 応答ハードルを下げる二択提示

- リンクを短縮してワンクリックで確認できる

こういったネットワーキングのときにAIを使うべきか?

答えはもちろんYes。ただ、あくまでもメッセージに「具体性と明確さがあって、なぜその人に送っているのかがはっきりしている」というポイントはミスしないように。

AIはメッセージに明確さを持たせるのには強い分、個性を出すのは難しい (正しくプロンプトすればトーンもコピーできるが)。

「こんな単語とか言い回し俺は絶対にしないな」といた文章は内容を変えずに言い回しを自分ふうに変えるなどしてメッセージをクラフトするように。

ネットワーキングといえど、人と人とのコミュニケーション。重要なのはメッセージの明確さと誠実さ。

成果として、Coffee Chatを1件でも獲得できたら最高だが、できなくても問題ない。

仮に返信が来なくて無視されても気にしなくていい。

何もしてないより、何か行動している方がはるかにいい。

セールスマンが体当たりで数売って失敗しまくってから学んで売れるセールスマンになるのと同じで、ネットワーキングでもそもそも人に話しかけることが自然になれば無視されてもそれでいい。

うまく行かないたびにアプローチする人を変えてみたり、メッセージを少し変えるなどして試行に変化を持たせて学び続ければ何の問題もない。

ちなみに、この日のゴールを確実に達成したいという人は僕のニュースレターに登録してWelcomeメールに返信をくれれば、必ず返信するしCoffee Chatも受けるので、ぜひ!

Day 7:Community ー コミュニティとイベントに参加

キャリア上のネットワークを広げるときに欠かせないのがコミュニティに属すること。

業界や職種ごとのコミュニティは業界や地域のリーダーとなる人たちが運営していることが多く、すでに業界にいる人の中でも人と繋がりたい人が多いので圧倒的に友達やメンターを作りやすい。

足がかりとして、最低でも2つのコミュニティに参加して、イベントを1つカレンダーに追加しよう。

コミュニティ:

- ローカルでインパーソンのイベントもホストしているコミュニティ

- オンラインでもいいので面白そうなコミュニティ

イベント:

- 地域のハッピーアワーなどのイベント OR

- オンラインのセミナー

特にローカルのコミュニティやイベントに参加することをこの上なく勧める。

オンラインのコミュニティやセミナー等は情報を手にするには使えるが、本当に意味のあるコネクションを作るのは難しい。

Covidを経て全てがオンラインでも可能とわかった今でも、人間同士の交流はインパーソンでの方がはるかに効果的だし、実りがある。

大企業がBack-to-Officeを推奨し、AIが専門的な作業を簡単にこなせるようになっている今こそまさにインパーソンでのインタラクションにフォーカスすべき。

ローカルのコミュニティに参加する、もしくは近くでイベントが開催されていればとにかく足を運ぶ。こうすることで、地元の大企業の人やローカルビジネスを持っている人たちに会ってコネクションを広げることができる。地元企業は学生や他企業のタレントをリクルートを目的の一つとしてこういったイベントを催していることも少なくなくリクルータの人に会える確率も高い。

特にこういった場に出てくる学生は少ないので、他の学生との差別化になる。(それに大体こういうイベントはハッピーアワーとしてBreweryでやってるのでタダでビールが飲めるので最高)

Success metric:

- ✔ キャリアVisionボード

- ✔ これから取り組むプロジェクトの概要

- ✔ DM送信 6件

- ✔ 新しいコミュニティ 1つ

- ✔ インパーソンのイベント1つ

- ✔ Coffee-Chat 1つ確定

That is it!

さて、これで全てだがここまでくればたった1週間でこれだけのことが達成できたはず。Coffee-Chatは返信が来なくて確定させれなかったかもしれない。そんな人は本ニュースレターに登録して返信する形で僕にメッセージをくれればいつでもお話しします。

もちろん、このニュースレターで話したこと以外にもやるべきことはあるかもしれないが、少なくともここまで読んで、「少なくともアメリカ現地就職の基本的な攻め方と具体的な最初のステップがわかった。行動できそう」と思ってもらえたら良いです。それでは今週はこれで。また、次号で会いましょう。

おまけ ー 業種とかは何でもいいからとにかくアメリカで働きたい人へ

「職種やポジションはどうでもいい。俺は(私は)とにかくアメリカで働きたいんだ」という人は以下の3ステップをフォローするといい。

- 専攻をAccountingに変えて、Accountingの基礎のクラスを終了する(2年までに履修する内容)

- LinkedInや日本人ネットワークを通じて「アメリカ大学でAccounting専攻→Big4の会計」の経路でアメリカで就職した人を探して連絡をとる

- ボスキャリでBig4のアカウンティングのインターンに応募する(1が終わってればどのタイミングでもいい)

- このときに2で繋がった人にリファーラルをもらえないか聞く(聞かなくてももらえることも多い)

これでかなりの高確率でアメリカで就職できる。というのも、Big4にはアメリカでビジネスをしている日本の会社の税や監査を行なっている部署があり仕事の量に比べると、日本人でアメリカでAccountingを専攻している人が少ないという現状があり、このギャップを埋めるために上に載せたパイプラインで毎年それなりの数の学部生を雇っている。

実際僕の周りでも数えきれないほどこのルートでアメリカで就職している人がいる。Big4は日本を始め世界中にオフィスがあるのでOPTが切れてアメリカで働くなったときにそれらの国にトランスファーされることも多く、仕事を失わなくていいのもヘッジが効いている。